令和6年 ストレスチェック傾向と対策

企業が抱える労働者のメンタルヘルス管理は、組織運営においてますます重要性を増しています。

特に、2015年に義務化されたストレスチェック制度は、その動向をしっかり把握し対策を講じるための大きな指標となります。

企業の担当者様に向け、今回は全国労働衛生団体連合会が公開する最新のストレスチェックサービス実施結果を分析し、

業種別や年代別に見る傾向と対策をご紹介します。

貴社の効果的な健康経営に活かしてみませんか?

公益社団法人 全国労働衛生団体連合会 で公開されている

「令和6年 全衛連ストレスチェックサービス実施結果報告書」

1,344,571人分のデータをもとに、傾向と対策をまとめていきます。

https://www.zeneiren.or.jp/cgi-bin/pdfdata/20250606160434.pdf

目次[非表示]

- 1.「ストレスチェック」とは

- 1.1.目的

- 2.「高ストレス」の判定方法と2つの数値基準

- 2.1.判定方法

- 2.2.2つの基準値

- 2.2.1.判断基準①:合計点数を使う方法

- 2.2.2.判断基準②:素点換算表を使う方法

- 3.高ストレス者の全国平均

- 4.年代別高ストレス者割合

- 5.業種別の高ストレス者割合

- 6.総合健康リスクの全国平均

- 6.1.総合健康リスクとは

- 7.年代別健康リスク

- 8.業種別健康リスク

- 9.医師面接及び相談対応割合

- 10.まとめと対策

- 11.さいごに

「ストレスチェック」とは

「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問票(選択回答)に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。

「労働安全衛生法」という法律が改正されて、労働者が50人以上いる事業所では、2015年12月から、毎年1回、この検査を全ての労働者※に対して実施することが義務付けられました。

※ 契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外です。

(厚生労働省「ストレ スチェック制度 導入マニュアル」より)

目的

労働者が自分のストレスの状態を知ることで、

・ストレスをためすぎないように対処

・ストレスが高い状態の場合は医師の面接を受けて助言をもらう

・会社側で仕事の軽減などの措置を実施する

・職場の改善につなげる

等を行い、「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止するための仕組みです。

「高ストレス」の判定方法と2つの数値基準

判定方法

医師などの実施者がストレスの程度 を評価し、高ストレス※で医師の面接指導が必要な者を選びます。

※ 自覚症状が高い者や、自覚症状が一定程度あり、ストレスの原因や周囲 のサポートの状況が著しく悪い者を高ストレス者として選びます。

2つの基準値

数値基準に基づいて「高ストレス者」を選定する方法では、

「厚労省の数値基準に基づく判断基準」というものがあり

「合計点数を使う方法」

「素点換算表を使う方法」

2つの方法があります。

判断基準①:合計点数を使う方法

ストレスチェックで用いられる職業性ストレスチェック簡易調査票は、

下記3つの分野に分けられます。

「心身のストレス」

「仕事のストレス要因」

「周囲のサポート」

これらの質問の回答結果を点数化し、以下のいずれかが一定以上の点数になったものが

「高ストレス」として判定されます。

- 「心身のストレス反応」の項目の評価点数が高い者

- 「心身のストレス反応」の評価点数の合計が一定以上であり、かつ「仕事のストレス要因」及び「周囲のサポート」の評価点数が著しく高い者

計算方法が簡単で分かりやすいというメリットがあります。

判断基準②:素点換算表を使う方法

素点換算表は、調査票内にある全57の質問項目について、

「心身のストレス反応」、「仕事のストレス要因」、「周囲のサポート」の3つの分野だけでなく、疲労感や不安感、抑うつ感、心理的な仕事の負担など、より具体性の高い18の尺度に分類されています。

調査票の各質問項目への回答点数について、素点換算表より尺度ごとの5段階評価に換算し、評価点の合計点を基準に「高ストレス」を判断します。

素点換算表は尺度ごとの評価が考慮されており、個人のストレスの状況をより詳しく把握することが可能です。

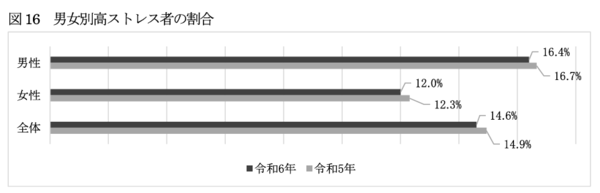

高ストレス者の全国平均

「令和6年 全衛連ストレスチェックサービス実施結果報告書 」によると、

対象データ:

令和6年1月~12月の間、全衛連会員が実施したストレスチェックのうち、匿名化処理をしたうえ解析することに同意が得られた1,344,571人分

高ストレス者の全国平均:14.6%(196,955人)

令和5年より0.3%低くなっています。

高ストレスと判定された人の割合を男女別にみると、

男性は16.4%、女性は12.0%

男性の方が4.4%高い結果となっています。

(※判断基準②:素点換算表を使う方法で算出)

年代別高ストレス者割合

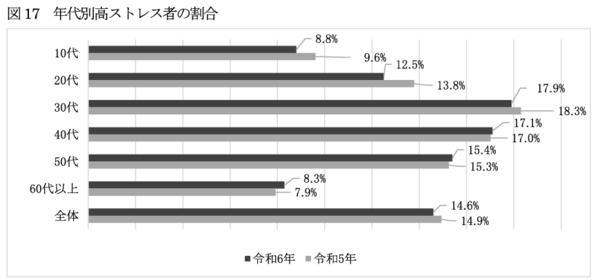

年代別に見てみると、

30歳代、40歳代、50歳代が全体平均(14.6%)より高く、

10歳代、20歳代、60歳代以上では低かった。

令和5年と比べ40歳代、50歳代、60歳代以上で、高ストレス者の割合は増加しています。

業種別の高ストレス者割合

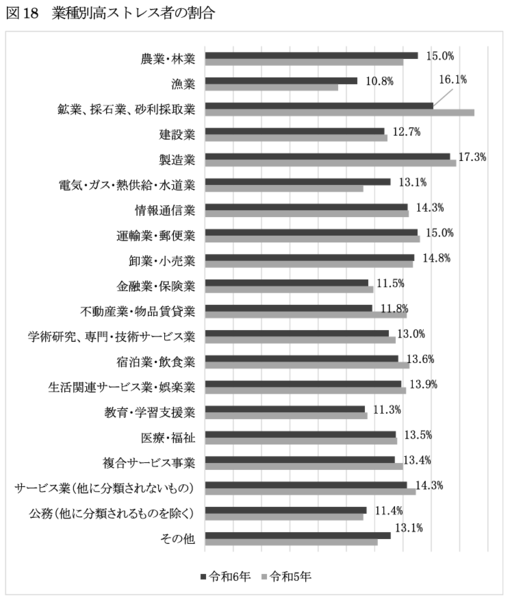

業種別では、農業・林業(15.0%)、鉱業、採石業、砂利採取業(16.1%)、製造業(17.3%)、運輸業・郵便業(15.0%)、卸業・小売業(14.8%)が平均(14.6%)より高い結果となりました。

よくご質問いただく観点での高ストレス者割合の傾向内容を紹介いたしました。

他にも

・職種別

・雇用形態別

・職位別

といった観点で高ストレス者割合が全衛連の報告書にまとまっていますので、より詳しく確認したいという方は、是非、報告書をご覧ください。

総合健康リスクの全国平均

総合健康リスクとは

・仕事の負担(量)

・仕事のコントロール度

・上司のサポート

・同僚のサポート

から計算された、職場の健康リスク指標となる値のことで、全国平均は100と表されます。

総合健康リスクの数値が高い(100を超える)ほど、

職場環境が労働者の健康に悪影響を与えているリスクが高いと判定されます。

これまでの調査事例では、健康リスクが120を越えている場合には、

何らかの仕事のストレスに関する問題が職場で生じている場合が多いとされています。

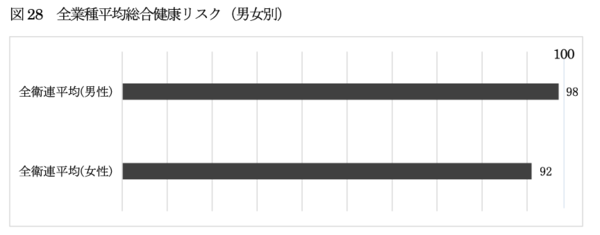

全国平均の結果は、

男性の全業種平均健康リスクは98、女性は92となっており、

男女ともに100を下回る結果となりました。

令和5年より男性は-1ポイント、女性は-2ポイント下がっています。

年代別健康リスク

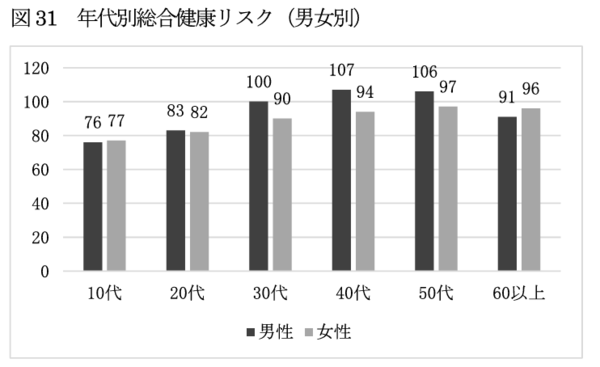

総合健康リスクを年代別にみると、

男性では、40歳代、50歳代が100より高く

女性では、各年代で100を下回りました。

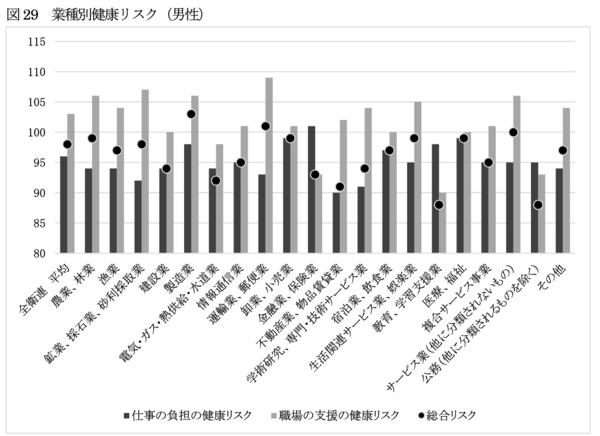

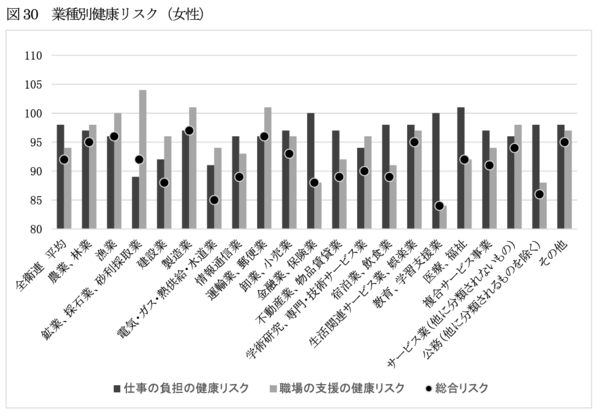

業種別健康リスク

業種別健康リスクをみると、男女とも総合健康リスクが120を超える業種はありませんでした。

その他、

・職種別

・雇用形態別

・職位別

なども全衛連の報告書にはまとまっていますので、より詳しく確認したい方は、是非、報告書をご覧ください。

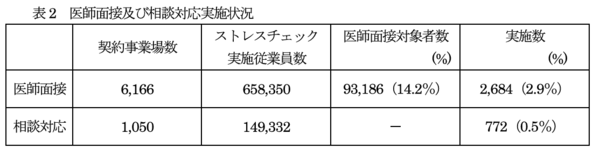

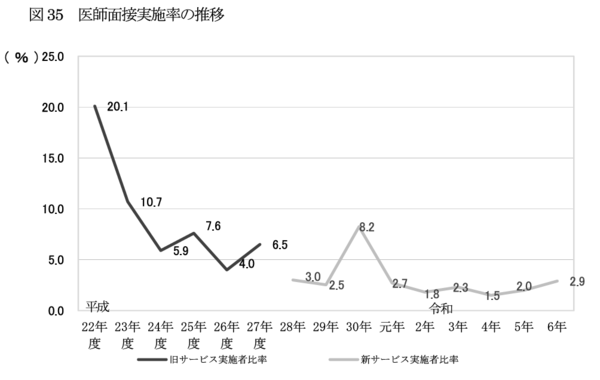

医師面接及び相談対応割合

医師面接・相談対応についてはアンケート調査を実施、全衛連会員のうち95機関が回答、その集計データになります。

医師面接の実施率は2.9%です。

医師面接実施率の推移をみると、昨年よりは、0.9%増えたものの、低い傾向となっております。

まとめと対策

今回も、約140万人のデータから出された全衛連ストレスチェックサービス実施報告書を基に、よく聞かれるポイントをピックアップいたしました。

厚生労働省が公表しているストレスチェック制度実施マニュアルにおける「高ストレス者」の判定基準では、おおよそ全体の10%程度が「高ストレス者」となるよう設計するとされています。

あくまでも目安ではありますが、「健康経営」が少しづつ広がり、実際に取り組んでいる企業も増えていますが、高ストレス者割合はあまり変わらない状況です。

従来の高ストレス者対策以外に何ができるか・・・

高ストレス者抑制に向けての対策として、

・相談窓口の有効活用

(メンタル相談に特化せず、呼び名を「なんでも相談」等 相談のハードルを下げる)

・メンタル対応の経験豊富な医師による面談対応

・1on1の実施

(どういった目的で何をするか、臨床心理士等専門家による研修をマネジメント層に行い実施する)

・パルスサーベイの活用(定点観測)

といった取組みが増えてきました。

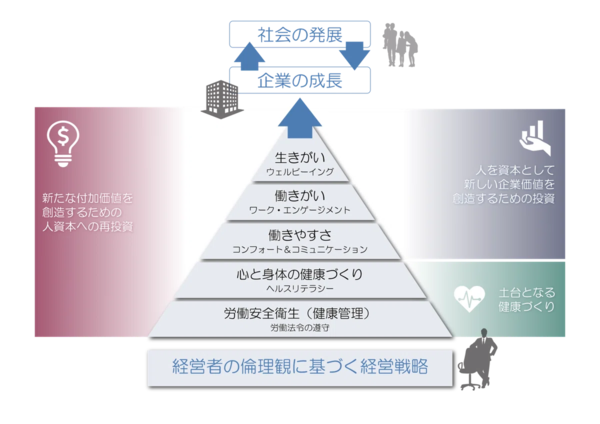

人的資本経営やウェルビーイングという言葉がよく聞かれるようになりましたが、そのベースには心身の健康(労働安全衛生)があります。

NPO法人健康経営研究会

『未来を気付く、健康経営-深化版: これからの健康経営の考え方について-』(2021)イラスト

ストレスチェックを有効活用するため、全国平均・業種平均をベンチマークに自社の立ち位置を把握し、そこからの高ストレス者ケア・対策を検討してみてはいかがでしょうか。

さいごに

FiNCでは、ストレスチェック57問を内包した97項目のサーベイをご用意しております。

ストレスチェックで見えるメンタルだけではなく、エンゲージメントやフィジカル、生産性の観点では、プレゼンティーズム・アブセンティーズムの数値化や生産性を下げている要因分析まで可能です。

ここまでわかる!FiNC for BUSINESS のストレスチェック「ウェルネスサーベイ」

人的資本経営、情報開示に向けてサーベイが乱立している企業様も多く見受けられます。

サーベイを回答する従業員の負担、従業員へ回答を促し・結果分析と対策を担当する従業員の負担も考えると、1回のサーベイでストレスチェックだけでなく各種分析も可能な効率的な方法もございます。

<令和5年のストレスチェック傾向はこちら>

✅ FiNC for BUSINESS のサービス資料はこちら

📢 無料相談・お問い合わせはこちら