まだ健保まかせ!?企業が主導する特定保健指導の成功戦略と実施法

健康保険組合が40~74歳の方を対象に実施している、「特定保健指導」

生活習慣病予防のための重要な取組みであり、健康経営のなかでも非常に重要視されるようになってきました。

「特定保健指導は健康保険組合に任せてるので、企業側では特に対応はしていません」は通用しなくなってきています。

健康経営優良法人の健康経営度調査票でも

「特定保健指導の実施率向上に向けた事業主(企業)側の取組み」は、重要な指標となってきています。

そこで、企業が主導する特定保健指導の実施率向上に向けた実践方法をご紹介します。

目次[非表示]

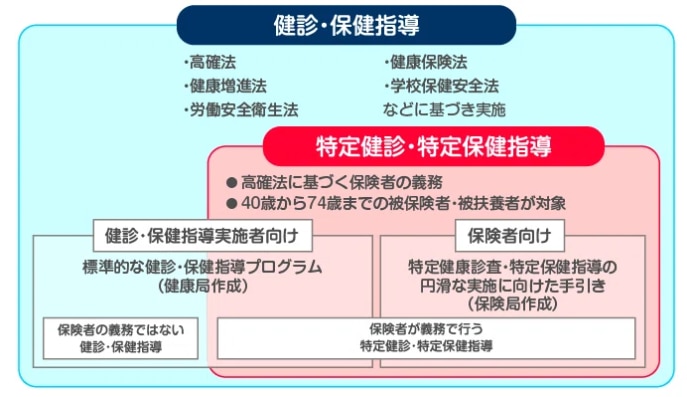

特定健診・特定保健指導とは

まずは、特定健診・特定保健指導の内容について確認します。

特定健康診査(特定健診)

2008年から「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、保険者が実施することになっています。

対象者:40歳~74歳

目的 :生活習慣病の予防

生活習慣病(高血圧、糖尿病、脂質異常症など)の予防のため、対象者(40歳~74歳)にメタボリックシンドロームに着目した健診を行います。早期発見し、早期対策に結びつけることが目的です。

詳細は、特定健康診査の検査項目を参照してください。

特定保健指導

特定保健指導は、特定健康診査と共に2008年から「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、保険者が実施することになっています。

生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による生活習慣病の予防効果を多く期待できる方に対して、専門スタッフ(保健師、管理栄養士など)が生活習慣を見直すサポートをします。

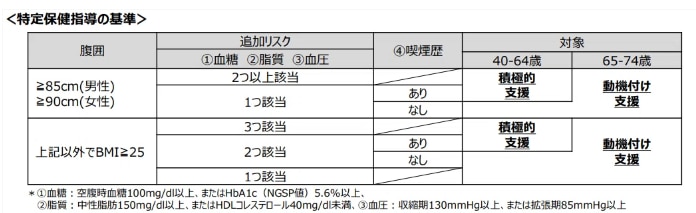

対象者は、健診結果に応じて下記の3つに区分されます。

「積極的支援」

「動機づけ支援」

「情報提供」

一人ひとりの身体状況や生活環境などに合わせて、

医師・保健師・管理栄養士などの専門家が、生活習慣を見直すためのサポートを行います。

詳細は、特定保健指導の実際を参照してください。

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001093813.pdf

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/policy/metabolic.html

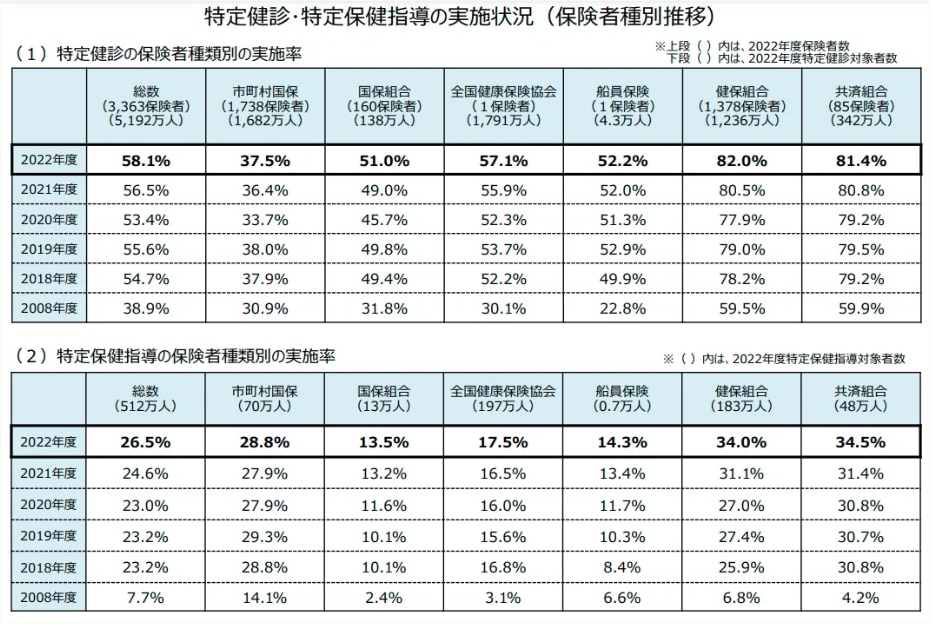

実施率はどれぐらい?

2024年5月に厚生労働省から公開された

「2022年度 特定健康診査・特定保健指導の実施状況」による実施率は下記です。

2022年度

特定健康診査の対象者数は約5,192万人

受診者数は約3,017万人

特定健康診査の実施率 58.1%

(昨年比1.6ポイント向上)

特定保健指導の対象者数は約512万人

特定保健指導を終了した者は約135万人

特定保健指導の実施率 26.5%

(前年比1.9ポイント向上)

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001255672.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001255672.pdf

保険者種別の推移はこちら

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001255672.pdf

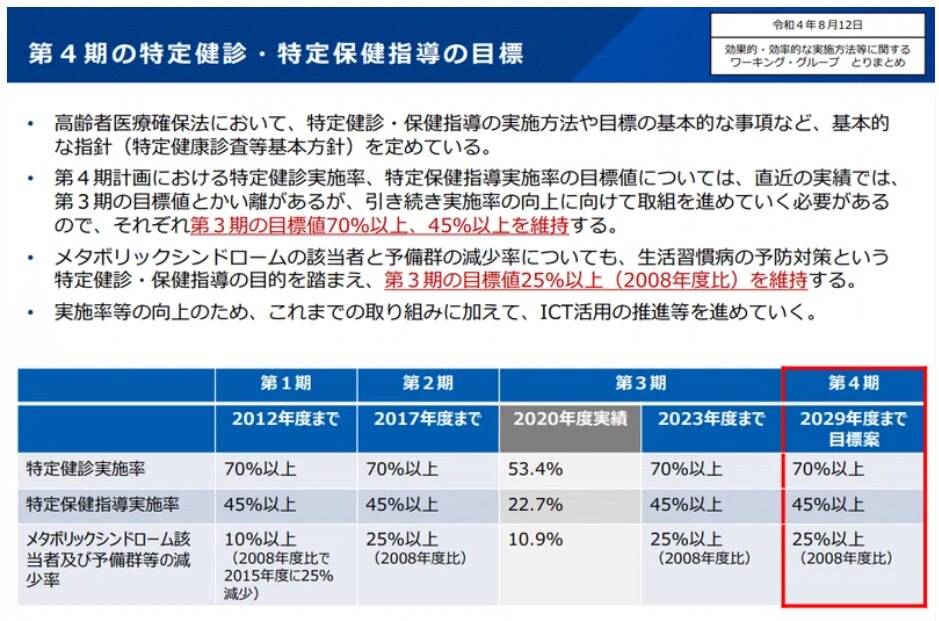

特定健診・特定保健指導の目標は?

実施率としては、年々向上傾向ではあるものの、目標値はどの程度なのか見ていきましょう。

特定健診実施率目標 :70%以上

特定保健指導実施率目標:45%以上

https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001000404.pdf

目標値は定期的な見直しを行っており、2024年度から第4期がスタートします。ただ、第3期の目標と実施率に乖離があるため、引き続き実施率の向上に向けて取り組みを進める必要があり、第4期の目標は第3期の数値を維持することになっています。

企業側で取り組むべき対応

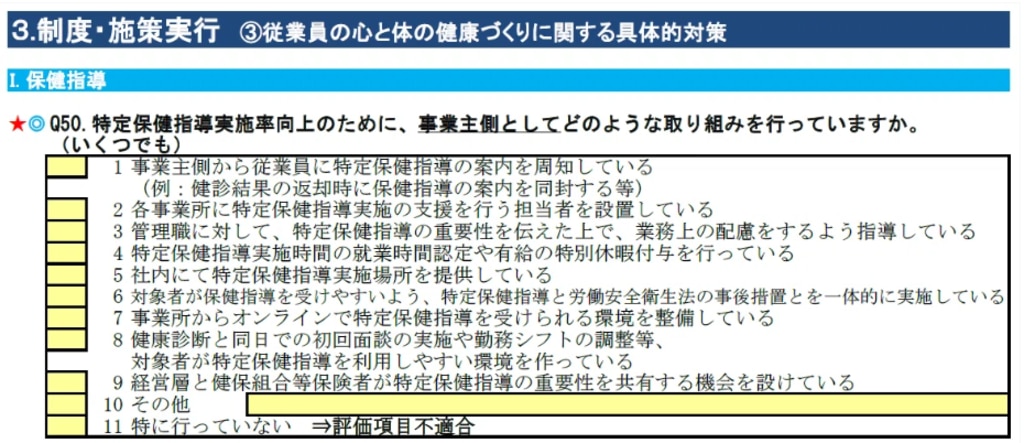

2024年度 健康経営度調査票では下記取組みを行っているかが問われています。

特定保健指導実施支援の担当者設置や案内周知、特定保健指導実施時間向けの休暇や実施場所の提供など、特定保健指導サービスを受けやすい環境を企業側でいかに確保をしているのか、といった点が多く問われています。

実施率の向上に向けて、外部業者に委託せず、社内で働く保健師が指導を行うようにする企業も増えてきています。

実施率向上につながっている企業事例

デンソー株式会社

・課題

特定保健指導の実施率が低く、特定保健指導対象者率が年々増加。

特定保健指導実施率向上に向けて、個人・職場における受講意識の改革や、セルフマネジメント定着の推進が課題でした。

・対策

受講を必須化

トップメッセージでの意識啓発

セルフマネジメントの重要性訴求

進捗が思わしくない社員への上司経由によるフォロー強化

・結果

特定保健指導の実施率が、21年度74.5%→22年度78.9%に向上

特定保健指導の対象者率は21年度24.6%→22年度21.7%と大幅に改善

また、特定保健指導への参加群と非参加群で健診結果を比較すると、参加者は平均-1.2kgの減量に成功し、さらに減量者を-2kg以上達成と-2kg未満に分けて分析したところ、血圧・血糖・脂質いずれも-2kg以上達成者の方が大きく改善しました。体重減少が効果的に重症化予防に繋がることが確認できました。

キャノンマーケティングジャパン株式会社

・課題

特定保健指導の実施率が50%台と伸び悩んでいることが課題。

・要因

物理的送付物での案内

面談日時が指定されておらず対象者本人からの申込みが必要

上記が実施率の低さにつながっていると考えられました。

・対策

上記課題を解決しうる特定保健指導サービスを選定。

面談は予め日時指定された上でメールで案内され、web上で日程変更も可能となり、対象者がメールを認識できるように会社から事前案内も行いました。

・結果

要因として考えられることが改善したため、2022年の特定保健指導実施率は84%へ上昇。

その他、指導の効果などは健保組合とのコラボヘルスにて検証中です。

SMBCコンシューマーファイナンス株式会社

・課題

健康診断結果の分析にて、BMIリスク該当者率が増加傾向にあるなか、

2021年度の特定保健指導実施率が19.7%と低迷し、目標値の60%からは大きく乖離。

特定保健指導の重要性を全従業員に改めて周知し、申込フローを抜本的に見直すなどの改善が必要。

・対策

トップメッセージにより重要性と受診勧奨を従業員に周知。

人事部によるメールおよび電話連絡による受診勧奨を実施。

面談は業務都合やライフスタイルに合わせて選択できるように、

Web面談と対面面談を用意。

面談時間を勤務時間とし、事業所内の会議室で実施。

・結果

未申込者に対して人事部が受診勧奨を行うことで、申込率は21.6%から64.0%へ増加、目標達成しました。

特定保健指導実施期間中は健保組合からの情報提供により次回面談が未設定の社員に人事部からフォロー連絡をし進捗管理を行いました。

厚生労働省「特定保健指導の質向上に向けた取組に関する好事例集」

事例が詳細にまとめられております。是非ご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/001254488.pdf

特定保健指導対象者を増やさない取組み事例

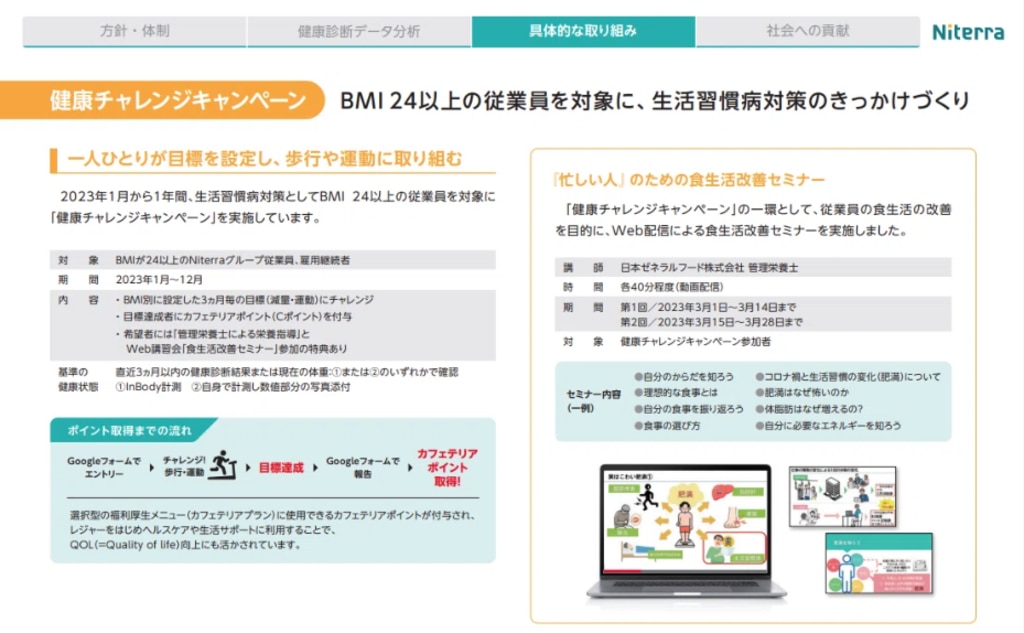

日本特殊陶業株式会社

・そもそもの特定保健指導対象者を増やさない為の施策を実施

BMI24以上の従業員から、生活習慣業対策のきっかけづくりとして、食事・運動からの支援制度を設けています。

(日本特殊陶業 健康白書2023より)

https://ngkntk.disclosure.site/resource/pdf/health_white_paper2023.pdf?2310102

東京海上ホールディングス株式会社

・若年層健康づくり対策

40歳未満で特定保健指導基準該当者を中心に声掛けを行い、希望者に対して、肥満・メタボリックシンドローム改善に向けたプログラムを実施しています。

【ねらい】

運動・食事習慣リスク者割合低減→適正BMI維持者割合増加→ハイリスク該当者低減→プレゼンティーズム・アブセンティーズム改善

【実施内容】

若年時から適切な生活習慣を身につけることが、将来の生活習慣予防につながることから、40歳未満の若年層を対象とした、適正体重の維持をめざすための対策を実施しています。2022年度はポピュレーションアプローチとして若年層全員を対象に食事・運動に関するオンラインセミナーを開催し、健康リテラシー向上への取り組みを行っています。加えて希望者には肥満・メタボリックシンドローム改善に向けたプログラムを実施しました。

【実施結果】

2022年度のプログラム実績は、参加者192名のうち78.6%が完遂。完遂者のうち57.6%が減量(平均-2.0kg)を達成し、86.7%が「健康意識が高まった」と回答しています。また、プログラム完遂者のうち、55.6%で運動習慣の改善が確認できました。

サスティナビリティレポート2023より

まとめ

特定保健指導の実施率向上につながっている企業様の傾向を見ていくと、

大きく3点のポイントがあります。

実施率が上がらない要因を把握し改善

(やり方、サービス業者、環境、制度)担当者を設置して、実施のフォローを後追い

トップメッセージでの意識啓発

まずは、現状の体制・運用・サービスでなぜ受けてもらえないのか、要因の特定を行い、適切な改善を実施。

意識の変化や徹底において、トップメッセージや実施のフォローが大きく影響しています。

特定保健指導対象者はリピーターになる方も多いため、そもそも、特定保健指導対象者を増やさないように、生活習慣を変えやすい若年層からアプローチする企業様も少しづつ増えてきています。

FiNCでもアプリ・体組成計を活用し、

体重・BMI改善に特化したプログラムを提供しております。

事例含めご紹介が可能ですので、少しでもご興味お持ちいただけましたら、お気軽にお問合せください。

✅ FiNC for BUSINESS のサービス資料はこちら

📢 無料相談・お問い合わせはこちら