健康経営銘柄とは?制度概要と取得による企業価値向上のポイント

健康経営の導入を検討している企業の担当者の中には、「健康経営銘柄」について聞いたことがある方も多いでしょう。 企業が健康経営銘柄に選定されることは、外部からの評価として企業が健康経営を実践していることを示し、信頼性を高める上で役立ちます。 ここでは、健康経営銘柄の基礎知識や選定されるメリット、評価基準などについて解説します。

目次[非表示]

- 1.健康経営銘柄とは?

- 2.健康経営銘柄の選定フロー

- 2.1.健康経営度調査の実施

- 2.2.評価基準にもとづき候補を選出

- 2.3.財務指標スクリーニングや加点等を実施

- 3.健康経営銘柄取得のメリット

- 3.1.企業イメージの向上

- 3.2.働き方改革の促進

- 3.3.従業員のエンゲージメント向上

- 3.4.採用への好影響

- 4.健康経営銘柄を取得する際の注意点

- 5.健康経営銘柄の認定基準

- 6.健康経営銘柄とホワイト500の違い

- 7.健康経営銘柄と株価

健康経営銘柄とは?

健康経営銘柄の選定制度は、長時間労働による過労死の増加や賃金不払い残業など、労働環境が健康に与える影響に対する関心が高まり、2015年に始まりました。この制度は、経済産業省と東京証券取引所が共同で運営し、従業員の健康維持や健康管理に戦略的に取り組む企業を選定して公表します。選定の対象は、東京証券取引所に上場している企業で、健康経営銘柄2024では27業種53社が選定されました。

健康経営銘柄と並んでよく聞かれる言葉に、「健康経営優良法人」があります。健康経営優良法人は、健康保険組合連合会、日本経済団体連合会、日本医師会、全国知事会などが参加し、先進的な予防・健康づくりの取り組みを推進する「日本健康会議」によって認定されます。認定対象企業は東京証券取引所の上場企業に限られません。

健康経営に取り組む企業をクローズアップすることで、従業員のロイヤルティ向上や顧客、求職者からの信頼性向上を図ることが目的です。多くの企業が健康経営優良法人に認定され、その取り組みが評価されています。

健康経営銘柄の選定フロー

健康経営銘柄は、以下の3つのフローを経て選定されます。

健康経営度調査の実施

健康経営銘柄に選定されるためには、経済産業省が実施する「健康経営度調査」を受ける必要があります。この調査は毎年内容が少しずつ異なりますが、専門家が社会の状況を考慮して決定し、企業の健康経営への取り組み度を評価しフィードバックしてくれます。

健康経営銘柄の選定を目指す上場企業は、専用サイトから調査票をダウンロードし、記入後にアップロードして提出します。この調査は選定に必須ですが、回答することでフィードバックを得られるため、「選定を目指しているが、具体的な取り組みがまだ整っていない」「何を始めればいいかわからない」といった企業にも役立ちます。調査結果をもとに、自社の課題や改善点を整理することで、取り組むべきことが明確になり、健康経営が前進します。

評価基準にもとづき候補を選出

健康経営度調査の回答を確認し、東京証券取引所の上場企業の中から、評価結果が上位20%にあたる企業を健康経営銘柄の選定候補とします。評価基準は以下の5つで、それぞれを点数化して算出されます。なお、評価基準の配点ウェイトは、その年の状況を鑑みて設定されます。

〇経営理念・方針

〇組織体制

〇制度・施策実行

〇評価・改善

〇法令遵守・リスクマネジメント

財務指標スクリーニングや加点等を実施

候補の中から上位20%の企業に対し、財務指標スクリーニングを実施します。また、ROE(自己資本利益率)の直近3年間平均が0%以上であり、かつ直近3年連続で下降していない企業を対象とし、ROEが高い企業には一定の加点を行います。また、前年度の回答の有無や社外への情報開示の状況も評価し、一定の加点を行います。

これらを経て最終評価となる配点を算出し、選定企業を選出します。

健康経営銘柄取得のメリット

準備と手間が必要な健康経営銘柄の取得ですが、さまざまなメリットがあります。

企業イメージの向上

健康経営銘柄は、東京証券取引所に上場している企業の中から、ごくわずかな数の企業にしか与えられない評価です。健康経営銘柄に選ばれることで、「社員を大切にする企業」としてのイメージが確立され、企業のイメージが向上します。

働き方改革の促進

社内の健康経営への意識が高まると、働き方改革が進み、残業や休日出勤が減少します。これにより、社員の生産性が向上し、業務の質も向上します。

それぞれの社員が余裕を持って業務に取り組むことができるため、「社員が活気に満ち、働きやすい環境である」という印象が周囲からも得られるでしょう。また、企業にとっては残業代や休日手当などのコストが削減されるというメリットもあります。

従業員のエンゲージメント向上

従業員の健康を意識する企業の姿勢を実感できる労働環境の改善は、従業員のエンゲージメントを向上させます。従業員は自らの会社への貢献意欲が高まり、その結果、休職率や離職率の低下が期待されます。

さらに、身体的・精神的な不調で医療機関を受診する社員も減少するため、企業が負担する医療費も削減されます。これにより、企業と従業員の双方がメリットを享受するWin-Winの関係が構築されるでしょう。

採用への好影響

選定された企業には、講演や取材依頼などのメディア露出の機会が増える可能性があります。これにより、「働きやすい企業」として求職者の注目を集める確率が高まり、採用の幅が広がるでしょう。

また、従業員が「働きやすい」と思うことで、リファラル採用(社員が友人や知人を紹介する採用方法)が増加する可能性もあります。

健康経営銘柄を取得する際の注意点

健康経営銘柄の取得は、即座に実現できるものではありません。以下の2点を踏まえて、準備を進めましょう。

組織体制整備の労力や時間がかかる

健康経営銘柄の選定を受けるためには、まず企業の「経営理念・方針」に健康経営に関する内容を盛り込むことが必要です。これに加えて、組織体制を整備することも求められます。社内でこれらの内容を検討し、具体的な施策を策定するには、一定の期間が必要です。

経営理念や方針に健康経営を取り入れるためには、経営陣や関係者との議論や合意形成が不可欠です。経営陣が健康経営の重要性を認識し、それを経営理念や方針に反映させるための議論や調整に時間を要します。また、組織体制の整備には、従業員や関係部署との連携や役割分担の検討が必要です。これらのプロセスには、十分な時間と労力が必要です。

そのため、健康経営銘柄の選定を受けるためには、期間を設定して計画的に取り組むことが重要です。企業内での検討や施策の具体化には、関係者の協力や積極的な意見交換が不可欠です。時間をかけて適切な方針や体制を整備することで、健康経営銘柄の取得に向けて着実な準備を進めることができます。

自社の活動範囲を超えた「スコープの拡大」が求められる

健康経営度調査における「スコープの拡大」は、自社以外の健康経営に対する取り組みを評価する項目です。これは、社会全体に対して健康維持のためのプログラムを実施したり、取引先の健康経営の取り組みを支援したりするなど、自社の活動範囲を超えた健康経営への取り組みが行われているかどうかを評価します。

社外への取り組みは、継続的な努力と長期的な視野が必要です。計画的かつ持続可能な活動を行い、地道に取り組み続けることで、健康経営度調査での評価向上や健康経営銘柄の取得につなげることができます。

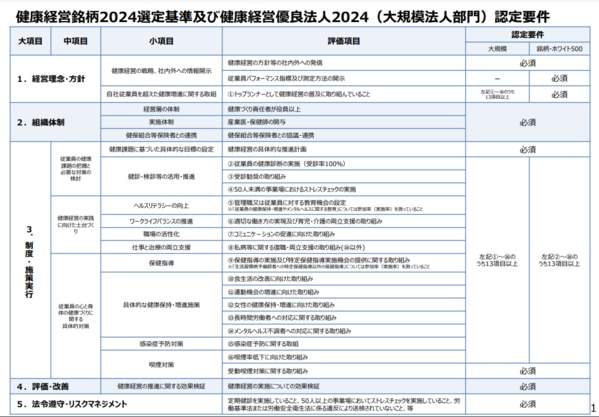

健康経営銘柄の認定基準

2024年度の健康経営銘柄の評価基準は下記のとおりです。

出典:ACTION!健康経営「健康経営銘柄2024選定基準及び健康経営優良法人2024(大規模法人部門)認定要件」

健康経営銘柄とホワイト500の違い

「健康経営銘柄」と「ホワイト500」は、健康経営に関連する異なる制度です。違いについて整理しておきましょう。

健康経営銘柄

健康経営銘柄は、東京証券取引所に上場している企業のみを対象とした制度で、1業種につき1社の選定を原則としています。

ホワイト500

ホワイト500は、健康経営優良法人認定制度の「大規模法人部門」に選出された企業のうち、上位500社を指します。これらの企業は、健康経営に関する取り組みが高く評価され、厚生労働省からホワイト500として認定されています。

「健康経営銘柄」は株式市場における健康経営の評価を示すものであり、「ホワイト500」は厚生労働省が表彰する健康経営の優良企業を示すものです。両者とも企業の健康経営に関する取り組みを評価し、社会的な認知と信頼を得るための重要な制度です。

健康経営銘柄と株価

経済産業省は、健康経営が「従業員の活力向上や生産性の向上等の組織の活性化をもたらし、結果的に業績向上や株価向上へつながることが期待される」と述べています。実際、ある調査によると、健康経営銘柄に選定された企業の株価指数は、東証株価指数を上回っていることが明らかになりました。健康経営銘柄の選定を受けることで、健康経営に戦略的に取り組むことで安定した収益を出す企業として、投資家からも高い評価を受けられるようになるでしょう。

しかしながら、健康経営は短期的な成果が現れるものではありません。健康経営銘柄に選定された企業も、その真価が問われるのは選定を受けた後と言っても過言ではありません。各企業の努力の成果がより色濃く株価に反映されるのはこれからであり、健康経営を継続して進めていく必要があるのです。

✅ FiNC for BUSINESS のサービス資料はこちら

📢 無料相談・お問い合わせはこちら

監修:赤羽 浩

株式会社 FiNC Technologies ビジネス本部 ウェルビーイングビジネス部 担当部長

BtoB SaaS「FiNC for BUSINESS」のマーケティングからインサイドセールス・フィールドセールス領域全体を担当。

年間約150社以上の企業様(累計約900社)の健康管理や健康経営の推進に向けた、改善提案・推進サポート。健康経営優良法人 顕彰制度の認定コンサル等幅広く対応。